2025.09.19

Webサイト制作【発注者向け】確認事項ガイド:プロジェクトを成功に導くための手引き

Webサイト制作プロジェクトにおいて、発注者は単なる承認者ではなく、プロジェクトの成否を左右する重要なパートナーです。しかし、多忙な通常業務の傍らでプロジェクトを担当される方にとって、専門的な制作プロセスを完全に把握するのは容易ではありません。

本ガイドは、Webサイト制作の全体像と各工程で発注者が確認すべき重要事項を、制作フローに従って解説するものです。各ステップで適切な判断を下し、制作会社との円滑なコミュニケーションを実現することで、手戻りや追加費用といったリスクを回避し、事業目標の達成に貢献するWebサイトを構築することを目的とします。

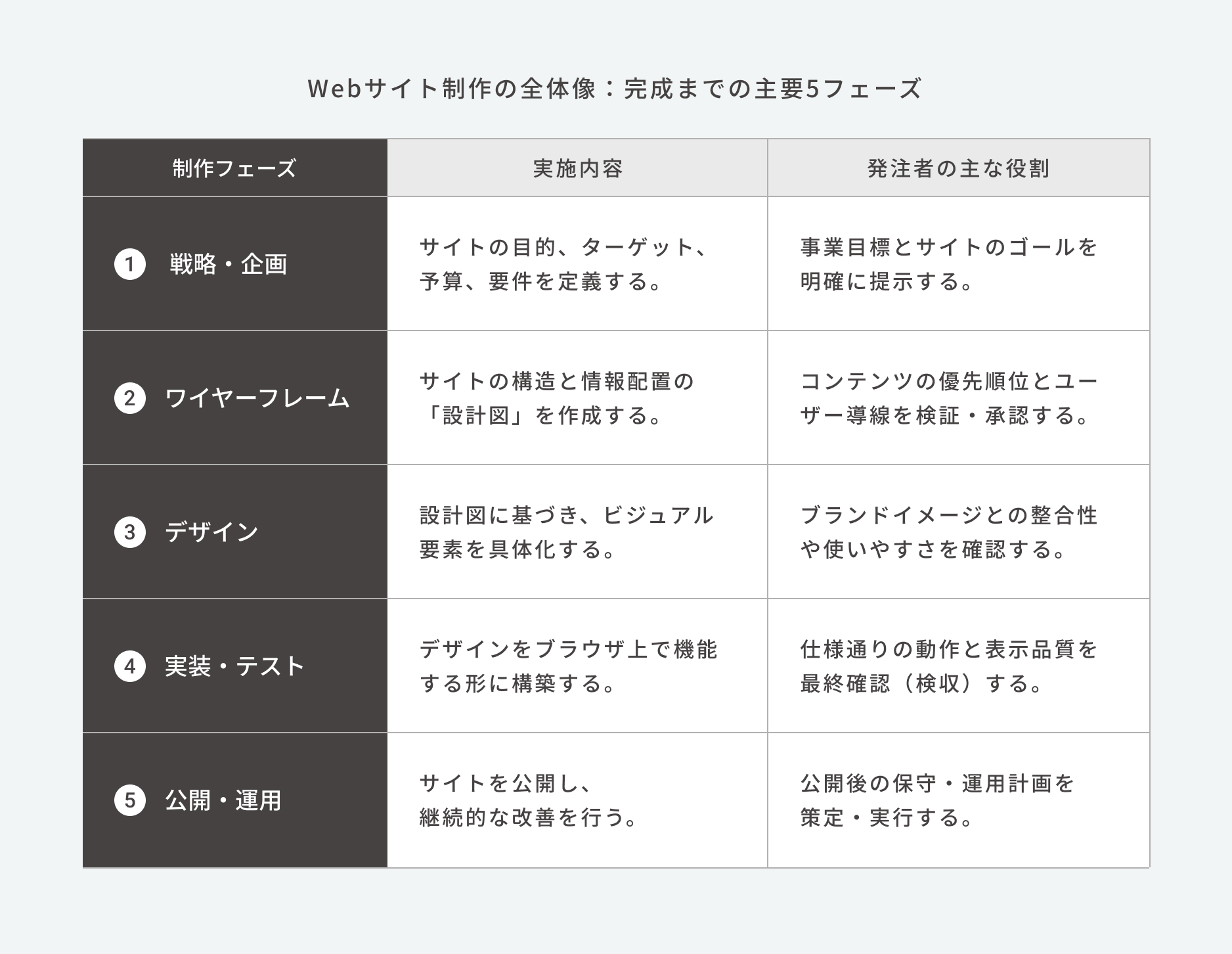

Webサイト制作の全体像:完成までの主要5フェーズ

まず、Webサイト制作がどのような流れで進むのか、全体像を把握することが重要です。各フェーズは密接に関連しており、前工程での決定が次の工程の品質と効率に大きな影響を与えます。

参考ブログ:【ホームページの基本②】制作フローは家づくりで考えるとわかりやすい

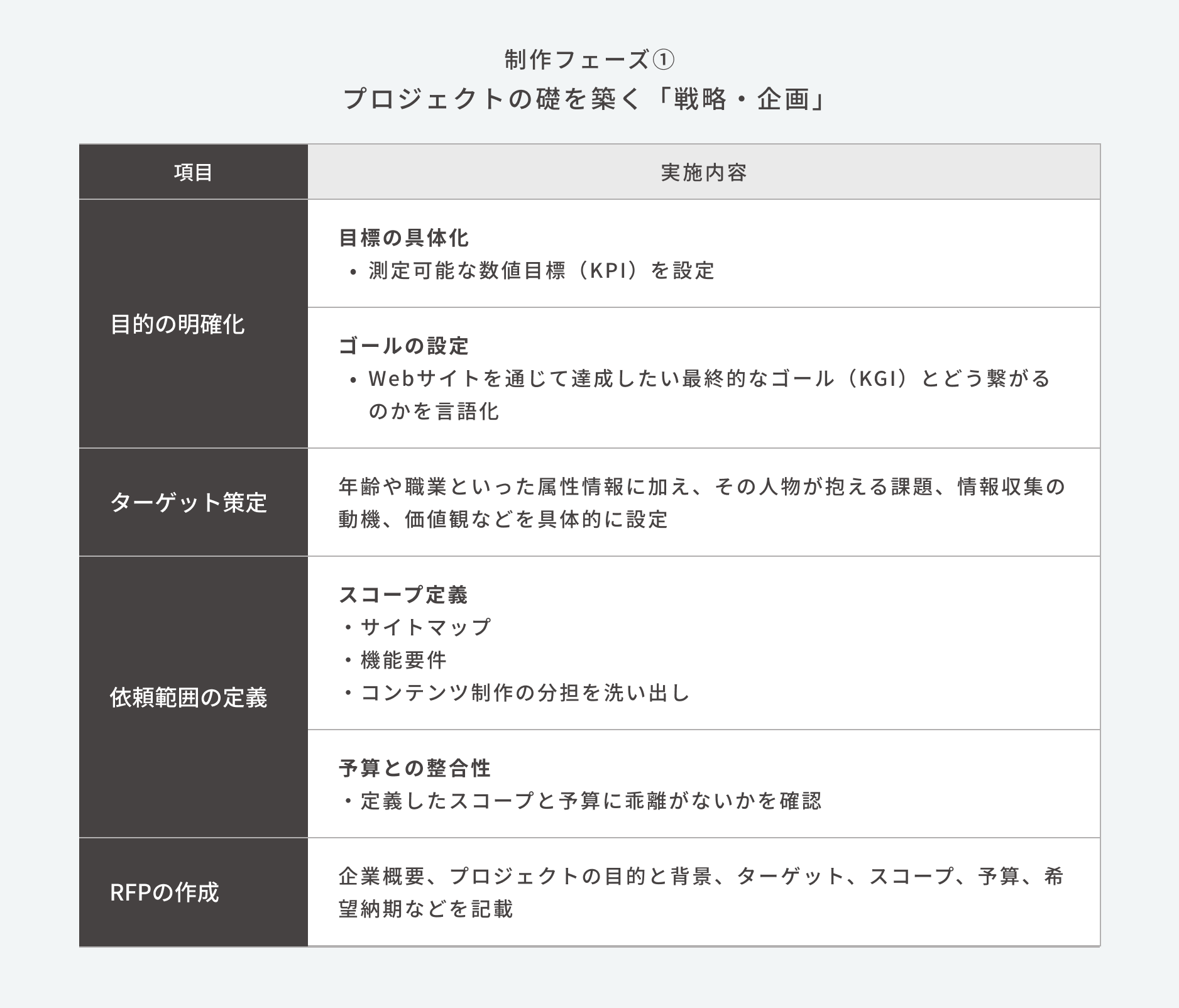

第1章:プロジェクトの礎を築く「戦略・企画」

制作会社に相談する前の準備が、プロジェクトの成果の8割を決定づけます。このフェーズで目的と要件を明確にすることが、後工程での認識のズレやスコープの肥大化を防ぐ鍵となります。

1.1 目的の明確化:事業目標とWebサイトの接続

「なぜWebサイトを制作するのか」という問いに、具体的な事業目標と結びつけて回答できるようにしましょう。

- 目標の具体化: 「デザインを刷新したい」といった抽象的な目的ではなく、「Webサイト経由の問い合わせを半年で月間50件に増やす」のように、測定可能な数値目標(KPI)を設定します。

- ゴールの設定: 設定した目標が、Webサイトを通じて達成したい最終的なゴール(KGI:重要目標達成指標)とどう繋がるのかを言語化しておくことが重要です。

1.2 ターゲットの定義:ペルソナの策定

Webサイトは「誰に」情報を届けたいのかを明確にすることで、その価値を最大化できます。そのために、理想的なユーザー像である「ペルソナ」を設定します。

- ペルソナの項目例: 年齢や職業といった属性情報に加え、その人物が抱える課題、情報収集の動機、価値観などを具体的に設定します。

- 客観的な判断基準として活用: ペルソナを定義することで、コンテンツのトーンやデザインの方向性など、プロジェクトにおける様々な意思決定の客観的な判断基準となります。

1.3 依頼範囲の明確化:スコープと予算の策定

予期しない追加費用や納期の遅延を防ぐため、制作会社に依頼する作業範囲(スコープ)を事前に定めます。

スコープ定義の要素

- サイトマップ: 必要なページ構成をリストアップします。

- 機能要件: お問い合わせフォーム、CMS(コンテンツ管理システム)、ブログ機能など、必要な機能を具体化します。

- コンテンツ制作の分担: サイトに掲載するテキストや画像素材を、発注者と制作会社のどちらがどの範囲まで用意するのかを明確にします。

予算との整合性

定義したスコープと予算に乖離がないかを確認します。スコープが明確であるほど、制作会社はリスクを低く見積もれるため、より適正な見積もりが期待できます。

1.4 提案依頼書(RFP)の作成

上記の内容をまとめた「提案依頼書(RFP)」は、自社の要望を正確に伝え、制作会社から最適な提案をもらうための戦略的文書です。

- RFPの主な項目: 企業概要、プロジェクトの目的と背景、ターゲット、スコープ、予算、希望納期などを記載します。

- 参考サイトの提示方法: 単にURLを羅列するのではなく、「このサイトのクリーンなレイアウトが良い」「この予約フォームの入力プロセスが分かりやすい」というように、評価する点とその理由を具体的に記述することが、認識のズレを防ぐ上で非常に有効です。

この「戦略・企画」フェーズを自社で進めることが難しいと感じられる方も多いと思います。FMCでは初期段階からのご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

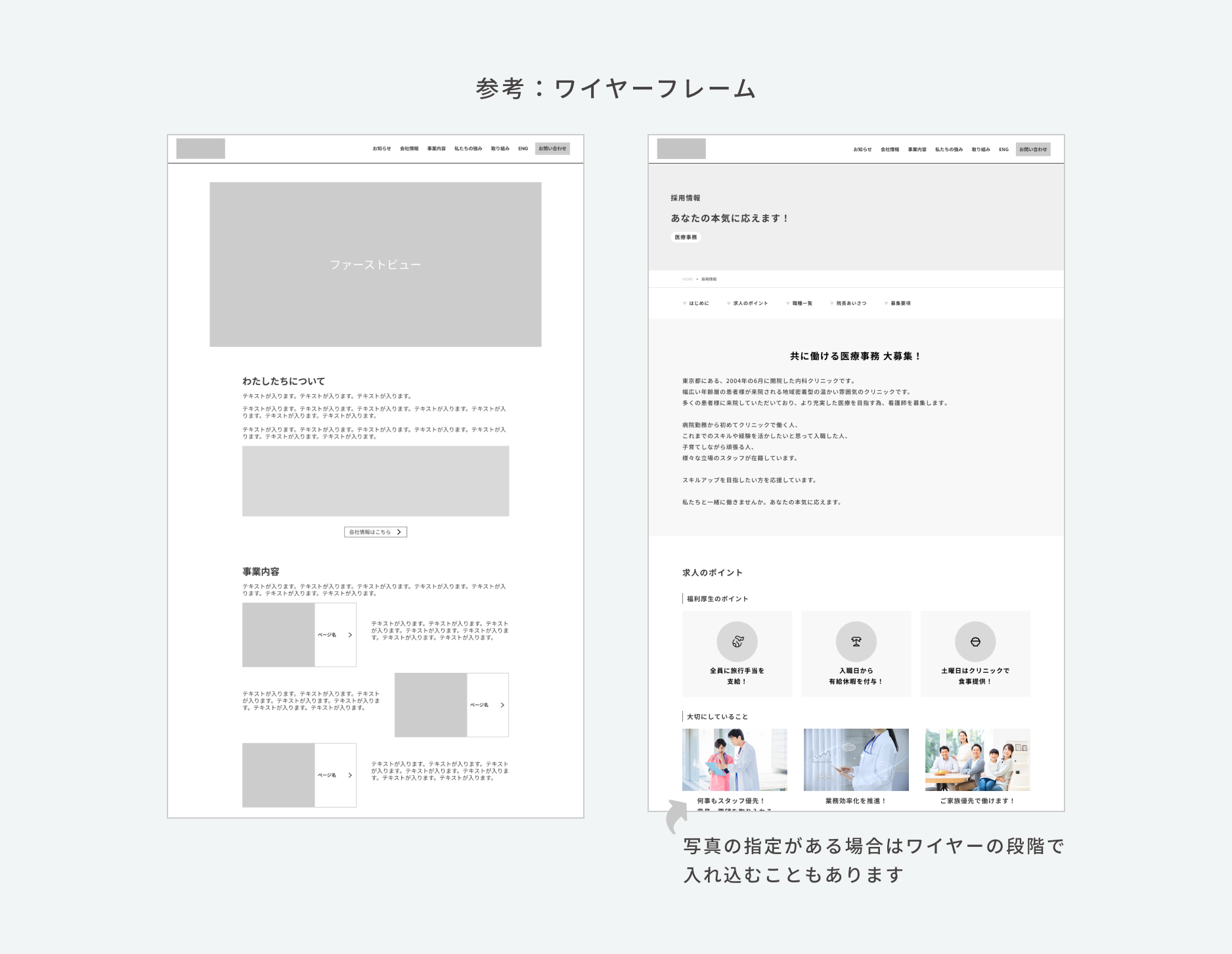

第2章:サイトの骨格を固める「ワイヤーフレーム」のレビュー

ワイヤーフレームは、色や装飾を排したサイトの「設計図」です。この段階での確認は、ビジュアルデザインに入る前にサイトの構造と機能に関する合意を形成し、後工程での高コストな手戻りを防ぐことを目的とします。

一見すると地味で、どこを確認すれば良いか分かりにくいかもしれません。しかし、デザインが完成してから「やっぱりこの情報も載せたかった」「ボタンはこっちの方が分かりやすい」となると、大幅な修正が必要になり、追加の費用や時間がかかってしまいます。以下のポイントを重点的に確認しましょう。

【ポイント】

このフェーズでのフィードバックは、デザインの好みではなく、「情報の構造」「機能の配置」「ユーザーの分かりやすさ」に焦点を当てることが重要です。

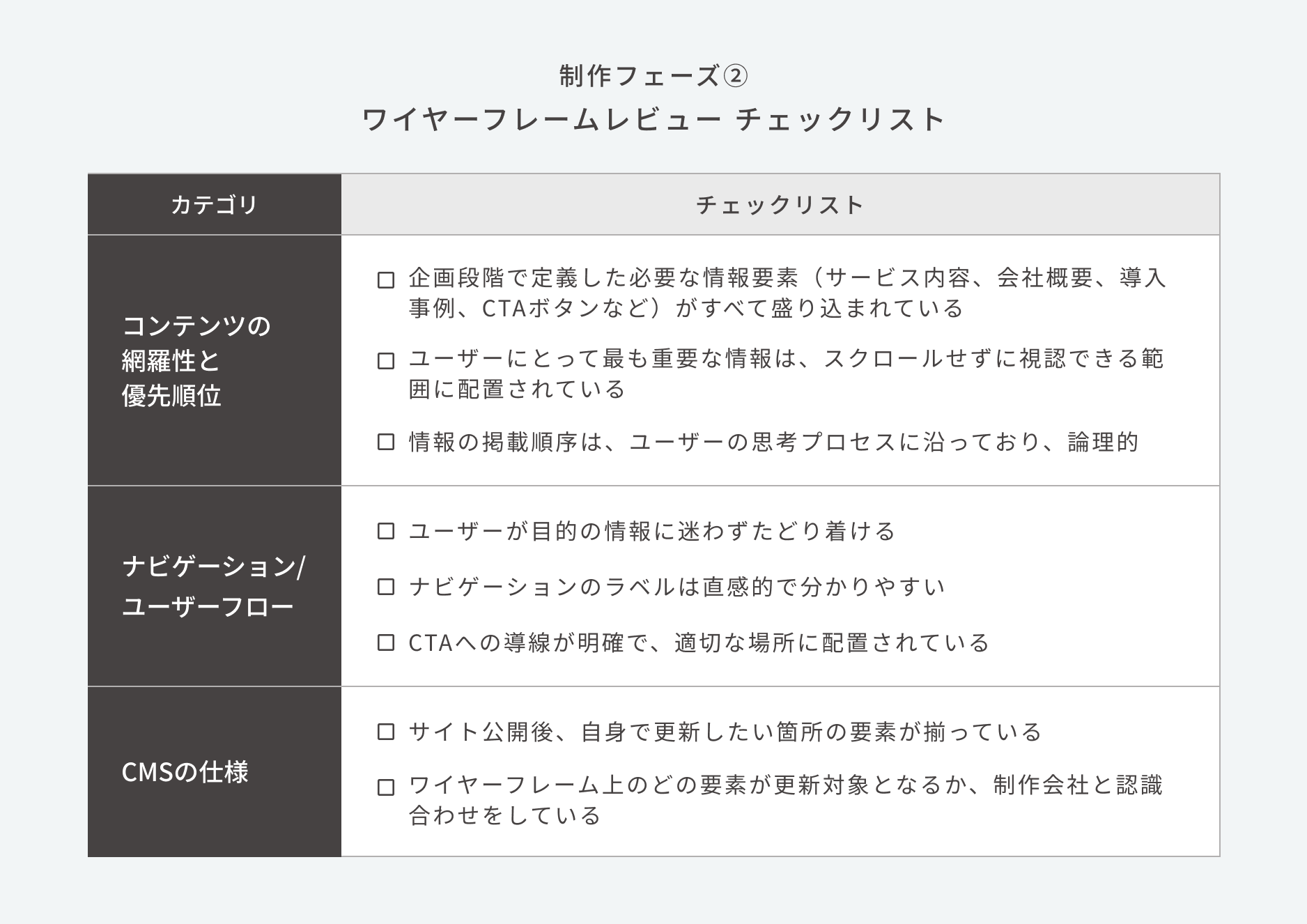

ワイヤーフレーム・レビュー チェックリスト

コンテンツの網羅性と優先順位

- 企画段階で定義した必要な情報要素(サービス内容、会社概要、導入事例、CTAボタンなど)はすべて盛り込まれているか?

- ユーザーにとって最も重要な情報は、スクロールせずに視認できる範囲(Above the Fold)に配置されているか?

- 情報の掲載順序は、ユーザーの思考プロセスに沿っており、論理的か?

ナビゲーションとユーザーフロー

- ユーザーが目的の情報に迷わずたどり着けるか?ナビゲーションのラベルは直感的で分かりやすいか?

- 主要な行動喚起(CTA)、例えば「資料請求」や「お問い合わせ」への導線は明確で、適切な場所に配置されているか?

CMSの仕様決定

- サイト公開後、自身で更新したい箇所の要素が揃っているか?(例:「お知らせ」「実績」「ブログ」など)

- ワイヤーフレーム上のどの要素が更新対象となるか、この段階で制作会社と認識のすり合わせができているか?

第3章:ブランドを体現する「デザイン」のレビュー

承認されたワイヤーフレームを基に、サイトのビジュアルを具体化する工程です。ここでは主観的な好みだけでなく、「事業目標の達成に貢献するか」「ブランドイメージを正しく伝えているか」という客観的な視点での評価が求められます。

【ポイント】

「イメージと違う」といった抽象的な指摘ではなく、「当社の誠実なブランドイメージを伝えるため、このメインカラーをもう少し落ち着いたトーンの青に変更してほしい」のように、「指摘箇所」「修正の方向性」「その理由」をセットで伝えることが、円滑な進行の鍵です。

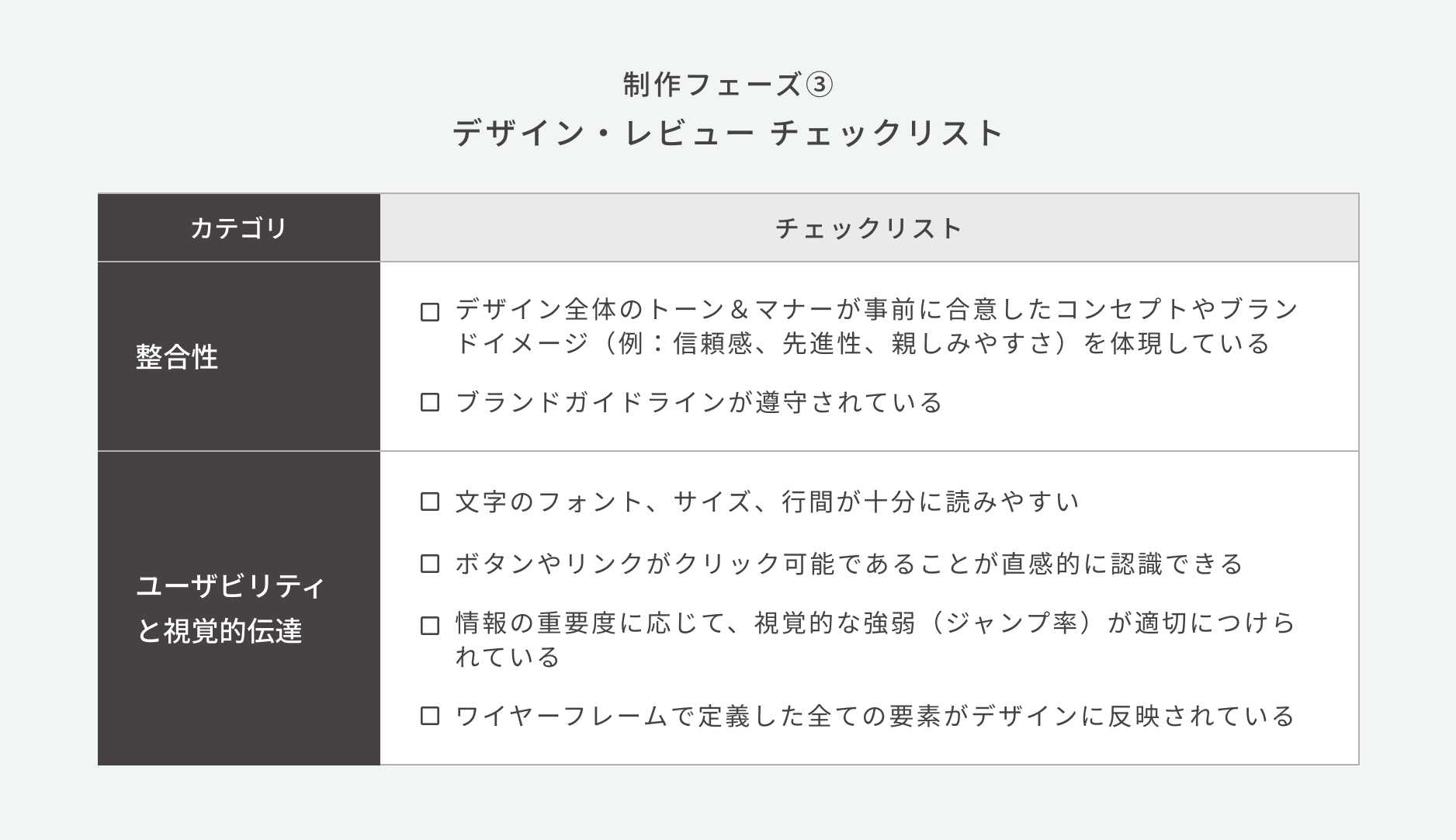

デザイン・レビュー チェックリスト

ブランド・コンセプトとの整合性

- デザイン全体のトーン&マナーは、事前に合意したコンセプトやブランドイメージ(例:信頼感、先進性、親しみやすさ)を体現しているか?

- コーポレートカラーやロゴの使用規定など、ブランドガイドラインは遵守されているか?

ユーザビリティと視覚的伝達

- 文字のフォント、サイズ、行間は十分に読みやすいか?

- ボタンやリンクは、クリック可能であることが直感的に認識できるデザインか?

- 情報の重要度に応じて、視覚的な強弱(ジャンプ率)が適切につけられているか?

- ワイヤーフレームで定義した全ての要素がデザインに反映されているか?

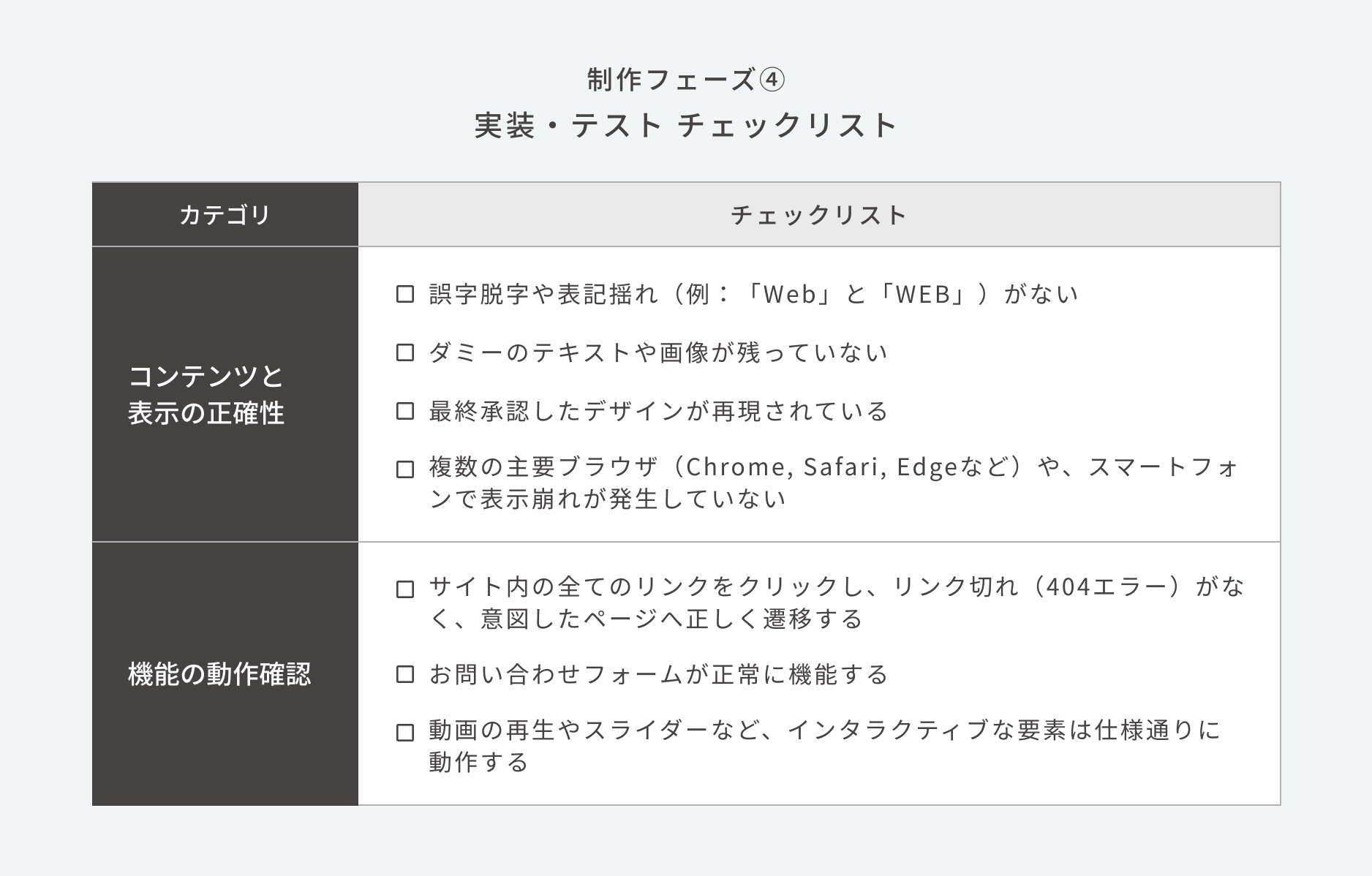

第4章:品質を保証する最終関門「実装・テスト」

デザインが完成したら、いよいよ実装(コーディング)です。この段階になると、制作会社からテスト用のURLが共有され、実際にブラウザで動くサイトを確認できます。公開前に行うこの最終確認は「UAT(ユーザー受入テスト)」とも呼ばれ、発注者が品質を保証する最後の機会です。

【注意】

この段階でのデザインや構成の変更は、原則として契約範囲外となり、大幅な追加費用とスケジュールの遅延を招きます。テストの目的は、「合意した仕様通りにサイトが構築されているか」を確認することです。

実装・テスト チェックリスト

コンテンツと表示の正確性

- 全ページにわたり、誤字脱字や表記揺れ(例:「Web」と「WEB」)がないか?

- ダミーのテキストや画像が残っていないか?

- 最終承認したデザインが再現されているか?

- 複数の主要ブラウザ(Chrome, Safari, Edgeなど)や、スマートフォンで表示崩れが発生していないか?

機能の動作確認

- サイト内の全てのリンクをクリックし、リンク切れ(404エラー)がなく、意図したページへ正しく遷移するか?

- お問い合わせフォームは正常に機能するか?(テスト送信、自動返信メールの受信、管理者への通知メールの受信まで一通り確認する)

- 動画の再生やスライダーなど、インタラクティブな要素は仕様通りに動作するか?

第5章:プロジェクトを成功に導くための確認事項

制作プロセスを円滑に進め、将来的なリスクを回避するために、発注者が主体的に管理すべき契約・インフラ面のポイントを解説します。

1. サーバーとドメインは自社で契約・管理する

制作会社に管理を委託すると、将来的に担当会社を変更する際に、サイト移管の遅延や所有権をめぐるトラブルに発展するリスクがあります(ベンダーロックイン)。多少手間はかかりますが、サーバーとドメインは自社名義で契約・管理することを強く推奨します。

参考ブログ:【ホームページの基本③】Webサイト制作で用意するものってなにがあるの?主なもの4つをご紹介

2. 業務委託契約書の内容を精査する

契約書は、万一のトラブルから自社を守るための重要な文書です。署名する前に、少なくとも以下の項目については内容を十分に理解し、必要に応じて修正を依頼しましょう。

- 成果物の権利帰属: 納品後のWebサイトの著作権や所有権の所在が明記されているか。

- 作業範囲と検収条件: 見積もりに含まれる作業範囲が具体的に定義されているか。また、どのような基準で「納品完了(検収)」と見なされるかが明確か。

- 契約解除条項: プロジェクトが継続困難になった場合の、費用精算や成果物の取り扱いに関する規定。

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任): 納品後に発見された不具合(バグなど)に対し、どの期間まで無償で修正対応をしてもらえるか。

3. 公開後の運用・保守体制を計画する

Webサイトは公開がゴールではなく、スタートです。セキュリティアップデートやコンテンツ更新、障害発生時の対応など、公開後の運用・保守体制について、制作会社と事前に協議し、必要であれば保守契約を締結しておくことが、サイトの価値を長期的に維持することに繋がります。

最後に

Webサイト制作の成功は、発注者がプロジェクトの各工程で主体的に関与し、客観的な評価に基づいた意思決定を行うことにかかっています。本ガイドで示した確認事項を実践することで、制作会社とのパートナーシップを強化し、事業目標の達成に貢献するデジタル資産を構築できます。

制作会社はパートナーです。分からないことは遠慮なく質問し、積極的にコミュニケーションを取りながら、一緒に最高のウェブサイトを作り上げていきましょう。